�������Ǥ�����ˤҤ��ĤŤ��̻��ϳؤδ���Ū��ʬ�������

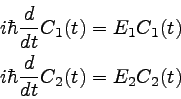

�äˣ����ַϡʣ���̷ϡˤ���ˤȤꡢ

���֥٥��ȥ롢ʪ���̤ȱ黻�ҡ����֤λ���ȯŸ���������롣��

��Ⱦ�Ǥϣ����ַϤζ�����Ȥ��ƥ˥塼�ȥ�ο�ư������

���������˥塼�ȥ�Τ˴ؤ���ܤ��������ϹԤ�ʤ�����

�������Ϥ�λ������������������

��������Ͽ�����¿�������ʤ�Ĺ���ʤäƤ��ޤä���

�����������줾��ο������ΤϷ褷�����ʤ��Ȼפ��Τǡ�

���Ȥ���ĥ�äƺǸ�ޤ��ɤ�Ǥ���������������

������Ǥ�ʪ������ư�������ļ¸���Ҳ𤷡�

�֥顦���åȵ�ˡ��Ƴ����������

�֥�ڤӥ��åȤϾ��֥٥��ȥ�ȸƤФ��ΤǤ��ä�����

�����ǤϤޤ��ɤ����ƾ��֥֡٥��ȥ�פȸƤФ��Τ��Ȥ������Ȥ���ͤ��Ƥߤ褦����

������κǸ�ǡ��Ӥ������ӽФ����ŻҤ�����������ã����Ȥ���

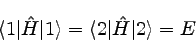

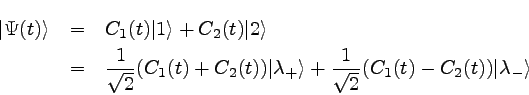

��Ψ�����ϰʲ��Τ褦��ɽ�����Ȥ������Ȥä�����

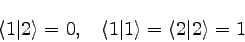

|

�������ġ��ʣ��� |

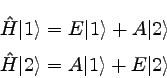

���μ��Ƥߤ�ȡ��٥��ȥ�����Ѥη��ˤʤäƤ��뤳�Ȥ�

���Ť��ʤ�������������

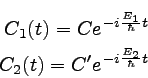

���ʤ�����ʲ��Τ褦�ʼ��ȡʣ��˼������Ƥ���Ȥ������ȤǤ��롣��

|

�������ġ��ʣ��� |

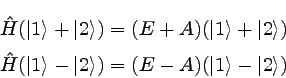

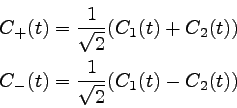

�ã���ȡã��������ñ�̥٥��ȥ���ȹͤ���ȡ�

�Τ��ˡʣ��ˤȡʣ��ˤ�Ʊ�����ˤʤäƤ���ȹͤ����롣��

���ξ��ϡ����֡ãӡ�ȡã���Ρã�����ʬ�ȡã�����ʬ����Ф��ƹͤ��Ƥ���

�Ȥ������Ȥˤʤ롣��

�����Τ褦�ˡ��̻��ϳؤǤϾ��֤�٥��ȥ��ɽ�����롣��

����Ū�ˡ��̻��ϳؤˤ�������֤Ϧסʥץ����ˤȤ������ꥷ��ʸ����

�Ȥä�ɽ�����Ȥ�¿������

���֦פ�ɽ�����֥٥��ȥ�ϡæס�Ȥ������Ȥˤʤ롣��

�����ؤˤ����ơ��٥��ȥ�Ȥ�����μ��Τ����Ū���̤Ǥ��롣��

�������������ɸ�Ϥ����ꤷ�ƥ٥��ȥ����ʬ��ºݤ˽Ф��Ƥߤ��

�狼��䤹���ʤ롣��

�����Ʊ���褦�ˡ����֥٥��ȥ���ɸ�Ϥ����ɽ������Ȥ狼��䤹���ʤ롣��

�̻��ϳؤˤ����ơ���ɸ�Ϥδ���٥��ȥ�ʣ������Υǥ���Ⱥ�ɸ�Ǥϣ���������������

���������б��������Ū�ʥ٥��ȥ�ˤȤʤ���֥٥��ȥ��

�ִ��ܾ��֡פȸ�������

���ܾ��֤��̾�κ�ɸ�Ϥδ���٥��ȥ��Ʊ���褦��

�礭�������ˤʤ�褦�����ꤷ�Ƥ�������

�ޤ����ۤʤ���ܾ���Ʊ�Τ����Ѥϥ����ˤʤ�褦�ˤ��Ƥ�������

���ºݤ�ʪ���Ϥˤ����ƴ��ܾ��֤ϤɤΤ褦�ʤ�Τ�����������

�㤨�Ф����Ĥ�γ�Ҥα�ư�ˤĤ��ƹͤ��롣��

����ȡ�����γ�Ҥξ��֤�̵���ˤ��ꡢͭ�¼����Υ٥��ȥ�Ǥ�ɽ���ʤ����Ȥ��狼�롣��

���Τ褦�ˡ����̤ˤϾ��֥٥��ȥ��̵�¼����Υ٥��ȥ�Ǥ��롣��

��äơ����μ�갷�����̾�ֺ�ɸɽ���פȤ�����ˡ���Ѥ��ƹԤ��롣��

����ˤĤ��Ƥϼ���Ǽ��夲��ͽ��Ǥ��롣��

�����̤�ʪ��Ū�ʾ��֤�̵�¤ˤ��뤬��

���Ū��ͭ�¸Ĥξ��֤�����Ǥ����礬���롣��

������ϸ�ۤɵ뤬��

�����ǤϾ��֡ã���Ⱦ��֡ã������ܾ��֤Ȥ���

�������ηϤ�ͤ��롣��

���Τ褦�ʷϤϣ����ַϤȸƤФ�롣��

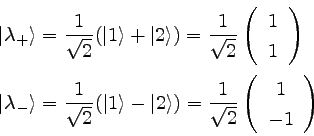

�������ַϤδ��ܾ��֡ã���ȡã�������Ū����ʬɽ�����Ƥߤ褦����

�����Ϻ�ɸ�Ϥˤ��������٥��ȥ��Ʊ���ʤΤǡ�

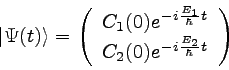

�ʲ��Τ褦��ɽ�����Ȥ��Ǥ��롣��

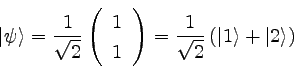

|

�������ġ��ʣ��� |

���åȥ٥��ȥ�æס���̾盧�Τ褦�˽ĥ٥��ȥ��ɽ����롣��

������Ф��֥�٥��ȥ��סäϰʲ��Τ褦�˲��٥��ȥ��ɽ����롣��

|

�������ġ��ʣ��� |

���̤ˡ��֥�ϥ��åȤ٥��ȥ�ˤ���ʣ�Ƕ����Ȥä����

������������Ѹ�Ǹ����ȥ���ߡ��ȶ���ˤ�ɽ������

���֥饱�åȡ�סæա�Ͼ��֥٥��ȥ�Ʊ�Τ����Ѥ�ɽ������

���٥��ȥ�߽ĥ٥��ȥ�Ȥ������ˤʤꡢ�̾�ι���α黻��

�Ԥ��Ф褤���Ȥˤʤ롣��

���ѡ�סæա����������������̤��Ψ������ɽ�����Ȥˤʤ롣��

��Ψ�����ϰ��̤�ʣ�ǿ����ä��Τǡ����֥٥��ȥ�γ���ʬ��

ʣ�ǿ��Ǥ��ɤ��Ȥ������Ȥ��狼�롣��

���ʣ��ˡ��ʣ��˼���ɽ�������֡ã��䡢�ã�������Ѥ�ºݤ˼�äƤߤ��

�ʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ��� |

���֣��Ⱦ��֣������Ѥϥ����ˤʤäƤ��롣��

����Ͼ��֣��Ⱦ��֣���ľ�Ƥ����ɽ�����롣��

���֣�Ʊ�Τ����ѤȾ��֣�Ʊ�Τ����Ѥϣ��ˤʤäƤ��롣��

�̾�Υ٥��ȥ��Ʊ���褦�˼�ʬ���Ȥ����ѤϤ��Υ٥��ȥ��

�礭���μ����ɽ���Τǡ������Υ٥��ȥ���礭���ϣ��Ǥ��롣��

�̻��ϳؤˤ�������֥٥��ȥ�ϡ�����礭�������ˤʤ�褦��

���Фʤ���Фʤ�ʤ�����

���֥٥��ȥ���礭�������ˤʤ�褦��Ĵ�����뤳�Ȥ�

�ֵ��ʲ�����פȸ�������

�����֥٥��ȥ�ʲ�������ͳ�ϡ����֥٥��ȥ�γ���ʬ��

��Ψ������ɽ������Ǥ��롣���㤨�Ф�����֡æס��

�裱��ʬ�ϡ㣱�æס�Ƚ��Ȥ��Ǥ������֦פ����֣��Ǥ���

��Ψ������ɽ������

�������裲��ʬ�Ͼ��֦פ����֣��Ǥ����Ψ������ɽ������

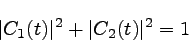

��Ψ�����Ϥ��μ��褬��Ψ�ˤʤ�Τǡ�

��Ψ�����μ�������¤�����Ψ�������������ˤʤ�ʤ���Фʤ�ʤ�����

���Τ褦����ͳ�ǡ����֥٥��ȥ�γ���ʬ�μ�������¡����ʤ��

���֥٥��ȥ���礭���μ���ϣ��ˤ���ɬ�פ����롣

������������֡æס䤬�ʲ��Τ褦�ʾ��֤Ǥ���Ȥ��롣��

|

�������ġ��ʣ��� |

�ޤ������ξ��֤ϵ��ʲ�����Ƥ���ΤǾ��֥٥��ȥ�Ȥ���Ŭ�ڤǤ��뤳�Ȥ��狼�롣��

���ξ��ˡ����ξ��֦פȾ��֣��ڤӣ��Ȥ����Ѥ���Ƽ��褹���

�ʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ��� |

���Ѥϳ�Ψ������ɽ������Ψ�����μ���ϳ�Ψ��ɽ���ΤǤ��ä�����

�ʣ��˼��ˤ��ȡ����֦פ����֣��Ǥ����Ψ��������

���֣��Ǥ����Ψ����������Ȥ������Ȥˤʤ롣��

����Ϥɤ��������Ȥ�����������

�ºݤ˦פȤ���ʪ�����֤��¸����Ƥ���Ȥ��ˡ�

���֡ã��䤫�ã���Τɤ����ȤäƤ���Τ���¬�ꤷ���Ȥ��롣��

����ȡ�¬���̤ϣ�����γ�Ψ�Ǿ��֣���������γ�Ψ�Ǿ��֣��ˤʤ�ΤǤ��롣��

�æס�Ȥ������֤������˺Ƹ�����Ƥ⡢

¬�ꤹ�뤿�Ӥˤ��η�̤��㤤����ΤǤ��롪��

���Τ褦��ʪ�����֤˳�ΨŪ�����ʤ�����Ȥ������Ȥ�

�̻��ϳؤ������礭����ħ�Ǥ��롣��

���ʣ��˼��ξ��֦פ��Ф��ơ�����¬���Ԥä��Ȥ������֣��Ǥ��ä��Ȥ��롣��

����ľ�塢�⤦����¬���Ԥ��Ȥɤ��ʤ������������

���֣������Ȥ⣵����γ�Ψ��¬�ꤵ��뤳�Ȥ�ͽ�ۤ���뤬��

���ξ��ˤ�¬���̤�ɬ�����֣��ˤʤ롣��

���֦פϴ�¬������̾��֣����Ѳ����Ƥ��ޤä��ΤǤ��롪��

���Τ褦�ˡ�¬��ˤ����֤��Ѳ����Ƥ��ޤ�����Τ��Ȥ�

�ִ�¬����פȸ�������

��¬����ϸ��ߤǤ�Ϥä���Ȥ������ʤ���Ƥ��ʤ���

�̻��ϳؤ�̤�������Ǥ��롣��

�������ޤǾ��֥٥��ȥ�ˤĤ��ư��ä��������������

ʪ���̤��ɤΤ褦��ɽ����뤫��ͤ��롣��

ʪ�����֤����֥٥��ȥ��ɽ�����Τ��Ф��ơ�

ʪ���̤ϱ黻�Ҥ�ɽ����롣��

�黻�ҤȤϡ����֥٥��ȥ�˺��Ѥ����̤Υ٥��ȥ��

�Ѳ��������ΤǤ��롣��

���֤ϴ��ܾ��֤��Ѥ���ɽ���Ǥ��뤬��

�黻�ҤϹ����Ȥä�ɽ�����뤳�Ȥ��Ǥ��롣��

�����ַϤǤϡ����֥٥��ȥ�ϣ������Υ٥��ȥ�ˤʤ�Τǡ�

�黻�Ҥϣ��ߣ������ɽ����뤳�Ȥˤʤ롣��

���黻�Ҥ���Ȥ��ơ����ͥ륮�����б�����ϥߥ�ȥ˥���Ȥ���

�黻�Ҥ�ͤ��Ƥߤ褦����

�ϥߥ�ȥ˥�����̾�Ȥ�ɽ����롣��

�Ȥ��黻�ҤǤ��뤳�Ȥ�Ĵ���뤿��ˡ��Ȥξ�ˡ��ʥϥåȡˤ�

�失��ɽ�������礬¿���ʻ�ǰ�ʤ���ȣԣ̤ͣ�ɽ��������ˡ�����Τ�ޤ���ġˡ�

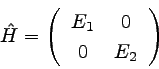

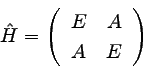

�������ϥߥ�ȥ˥��ʲ��Τ褦�ˤʤäƤ��������ͤ��롣

|

�������ġ��ʣ��� |

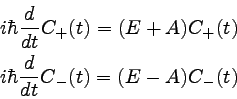

�������������ȣ����ϰۤʤ�¿��Ǥ���Ȥ��롣��

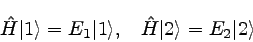

�ϥߥ�ȥ˥������֣��ڤӾ��֣��˺��Ѥ��������ɤΤ褦��

�ʤ뤫������Ƥߤ�ȡ�

|

�������ġ��ʣ��� |

�Ȥʤ롣���黻�Ҥ�٥��ȥ�˺��Ѥ�������̡��ɤ���ξ���

����߸��Υ٥��ȥ뤬ɽ��Ƥ��롣��

���Τ褦�ʥ٥��ȥ������Ϲ���˸�ͭ�Τ�Τǡ�����������Ѹ��

��ͭ�ͤȸ�ͭ�٥��ȥ�ȸƤФ�롣��

�ϥߥ�ȥ˥���ϥ��ͥ륮����ɽ���黻�ҤʤΤǡ�

�ä˥ϥߥ�ȥ˥���θ�ͭ�٥��ȥ�ͥ륮����ͭ���֡�

��ͭ�ͤͥ륮����ͭ�ͤȸƤ֡���

�����ͥ륮����ͭ���֤ˤ����ƥ��ͥ륮����¬�ꤹ��ȡ�

ɬ���б����륨�ͥ륮����ͭ�ͤ������롣��

���ξ��Ǥϡ����֡ã���Ǥ��뤳�Ȥ��狼�äƤ�����֤ǥ��ͥ륮����¬�ꤹ���

�����ͤ�ɬ�������Ȥʤ�ΤǤ��롣��

�����Τ褦�˴��ܾ��֤����ͥ륮����ͭ���֤ˤʤäƤ���Ȥ���

�ϥߥ�ȥ˥����гѲ�����Ƥ���פȸ�������

�ºݤ˴�¬����륨�ͥ륮���ϥ��ͥ륮����ͭ�ͤǤ���Τǡ�

�ϥߥ�ȥ˥�������������μ�ˡ�ˤ����гѲ����뤳�Ȥ�

�̻��ϳؤν��פ�����ˤʤ롣��

������Ǥϥ��ͥ륮����ͭ���֤Ǥʤ����֤ǥ��ͥ륮����¬���

�Ԥ��Ȥɤ��ʤ������������

�����륨�ͥ륮�����ͤϡ�ɬ�����ͥ륮����ͭ�ͤΤɤ줫�ˤʤ�ΤǤ��롣��

���ξ��ϥ��ͥ륮����¬���̤�ɬ�������������ˤʤ�ΤǤ��롣��

�����������ͥ륮����ͭ���֤Ǥʤ����֤Ǵ�¬��Ԥ��ȡ�

�ɤ���Υ��ͥ륮���ˤʤ뤫�ϳ�Ψ�ˤ�ä�ɽ����뤳�Ȥˤʤ롣��

¬�ꤵ��륨�ͥ륮���δ����ͤϡ����֥٥��ȥ�DZ黻�Ҥ�Ϥ���Ƿ����뤳�Ȥˤ�ä������롣��

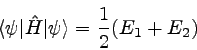

�㤨�Сʣ��˼��ξ��֡æס�ˤ����륨�ͥ륮���δ����ͤ�

�ϥߥ�ȥ˥���ʣ��˼���Ȥä�ɽ���Ȱʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

��ۤɵ���̤Ǥϡ����֡æס䤬���֡ã���Ǥ����Ψ�ϣ�����

���֡ã���Ǥ����Ψ�ϣ�����Ǥ��ä�����

��äơ����ͥ륮��������ˤʤ��礬������

�����ˤʤ��礬������γ�Ψ�Ǽ¸�����ΤǤ��롣��

���Τ褦����ͳ�ˤ�ꡢ�����ͤϡʣ����˼��Τ褦��ɽ�����ΤǤ��롣��

�����ˡ����֥٥��ȥ뤬�ɤΤ褦�˻����Ѳ����뤫��ͤ��褦����

���֤λ���ȯŸ�ˤϥϥߥ�ȥ˥���̩�ܤ˴ط����Ƥ��롣��

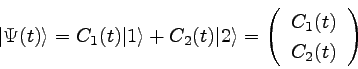

�����Ϥϡ����ޤǤ�Ʊ�������ܾ��֤��ʣ��˼���ɽ����룲���ַϤǤ��롣��

�ϥߥ�ȥ˥���ϡʣ��ˤ�ɽ�����Ȥ��롣��

�����֤ϻ��֤��ФĤˤĤ��Ѥ�ꤦ��Τǡ����֥٥��ȥ�ϰ��̤ˤ�

���֤δؿ��ˤʤ�ʥ����ǥ��������ξ��ˡ���

�����ǡ����֤δؿ��Ǥ�����֥٥��ȥ��æ��ʣ��ˡ�ʥץ�������ʸ���ˤȤ�������

���֦��ϻ��֤ˤ�ä��Ѳ�����Τǡ����줾�����ʬ����֤ˤ�ä��Ѳ������

�ͤ����롣����������ʬ��ʲ��Τ褦��ɽ�����Ȥˤ��롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

�����������֥٥��ȥ�ϻ��֤˴ط��ʤ����ʲ�����Ƥ��ʤ���Фʤ�ʤ�����

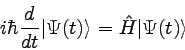

���Τ���ˤϡ���ʬ�����ȣ������ʲ��ξ���������ɬ�פ����롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

�����֥٥��ȥ뤬�����Ѳ������硢

���ξ��֥٥��ȥ�ϰʲ��μ��˽��äƻ����Ѳ����롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

����ϥ����ǥ����������ʰ��̷��ˤȸƤФ���̻��ϳؤ�

����Ū���������Ǥ��롣��

���ߤǤϥ����ǥ������������̻��ϳؤθ����Σ��ĤǤ���ȹͤ����Ƥ��ꡢ

¾�Τ�Τ���Ƴ�����ȤϤǤ��ʤ��ʿ�¬���뤳�ȤϤǤ��뤬�ˡ���

�����֥٥��ȥ�ʣ����ˤ��ǥ�������������������ȡ�

����ʬ���Ф��룲�Ĥ���ʬ�������������롣�����������ϥߥ�ȥ˥����

�ʣ��ˤΤ�ΤΤޤȤ�����

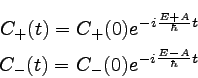

�������������ϰʲ����̤�Ǥ��롣

|

�������ġ��ʣ����� |

�����Ϥ��줾����Ω������ʬ�������ǡ��ѿ�ʬΥˡ��ȤäƲ���ñ�˵��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��

��̤ϰʲ��Τ褦�ʤ�ΤǤ������ʬ�������β������Τ�ʤ�����

��������ʬ���������������Ʋ�ˤʤ뤳�Ȥ��ǧ������ɤ��ˡ���

|

�������ġ��ʣ����� |

�ä���ӣáǤ�Ǥ������Ǥ��롣��������ᣰ�Ǥη������ͤ�����ʣ��ˤ����

�����ʣ��ˤȤ���ȡ����֥٥��ȥ�æ��ʣ��ˡ��

|

�������ġ��ʣ����� |

�Ƚ롣��

�⤷���ᣰ�Ǿ��֡ã�����ä���硢�Ĥޤ�����ʣ��ˡᣱ��

�����ʣ��ˡᣰ�ξ�硢�æ�����裲��ʬ�ϻ��֤��ФäƤ⥼���ΤޤޤǤ��롣��

�裱��ʬ���Ѳ����뤬���ġʥǥ륿�ˤ�¿��Ȥ��ơ������Ѳ��ϣ�����Ȥ������Ƥ��롣��

��Ψ�������Τ�ľ��ʪ��Ū�ʰ�̣���äƤ��餺�������礭���μ��褬��Ψ�ˤʤ롣��

������������ͤ���Ⱦä��Ƥ��ޤ����ҤʤΤǡ�

�¼�����֤��Ѳ����Ƥ��ʤ����Ȥˤʤ롣��

���Τ褦�ˡ��������ˤ����ƥ��ͥ륮����ͭ���֤ˤ����硢

���ηϤξ��֤ϻ����Ѳ����ʤ�����

���ʣ����˼��γ���ʬ�Ϥ��줾�쿶ư���ء�š�ħ�ǿ�ư����ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��

����ϥɎ��֥����β���š�ħ�ؤ��б����Ƥ�������狼�롣��

���Τ��Ȥ�ͤ���ȡ����֤λ����Ѳ��˥��ͥ륮����ɽ���黻�ҥϥߥ�ȥ˥���

�ط����Ƥ��뤳�Ȥ������狼��䤹���ʤ����������

�������ǰ������ַϤεƾ��֤λ����Ѳ����ͻҤ�ͤ��롣��

�����ַϤˤϤ����Ĥ��㤬���뤬�������Ǥϥ˥塼�ȥ�Τ��갷�����Ȥˤ��롣��

�˥塼�ȥ�ΤȤϡ���ȿ���κݤ����Ф������γ�Ҥΰ��Ǥ��롣��

�˥塼�ȥ�Τ����ۤ�Ķ�����ˤ�����ȯ�����Ƥ��ꡢĶ�����˥塼�ȥ�Τߥ�����Ǥˤ��

��¬�������ƾ����������Ρ��٥�ޤ���ޤ����Τϵ����˿��������ȤǤ��롣��

�˥塼�ȥ�Τˤ��Żҥ˥塼�ȥ�Ρ��ߥ塼�˥塼�ȥ�Ρ������˥塼�ȥ�Τ�

�����ब���롣��

�����Ϥ��줾���̤�γ�ҤǤ��뤬������˥塼�ȥ�Τ��̤Υ˥塼�ȥ�Τ��Ѳ�����

�֥˥塼�ȥ�ο�ư�פȤ������ݤ�����ΤǤϤʤ����ȸ����Ƥ��롣��

�������Ǥ��ä��Żҥ˥塼�ȥ�Τȥߥ塼�˥塼�ȥ�ΤˤĤ��ƹͤ��롣��

����γ�Ҥ��Żҥ˥塼�ȥ�ΤǤ�����֤�ã��䡢�ߥ塼�˥塼�ȥ�ΤǤ�����֤�

�ã���Ȥ������Ȥˤ��롣��

���줾�����ʬ�Ϻ��ޤǤ�Ʊ���褦�ˡã����ʣ������ˡ��ã����ʣ������ˤȤ��롣��

��������˥塼�ȥ�Τξ��֤Ϥɤμ����γ�ҤǤ��뤫�ˤ�äƤΤߵ��ꤵ���

��ΤǤϤʤ������ɤ��ˤ��뤫���ɤΤ��餤��®�٤DZ�ư���Ƥ��뤫�ʤɤˤ�ä�

���֤�̵�¸�¸�ߤ��Ƥ��롣����������������ˤ��Ƥ���Τ�γ�Ҥ��Żҥ˥塼�ȥ�Τ�

�ߥ塼�˥塼�ȥ�Τ��ɤ���ξ��֤ˤ���Τ��Ȥ������ȤΤߤǤ��롣��

�����ǡ����Ū�ˤ��Υ˥塼�ȥ�Τ��ַϤȤ��ư������Ȥˤ��롣��

�����Υ˥塼�ȥ�ΤΥϥߥ�ȥ˥���ϰʲ��Τ褦�˽�Ȥ��롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

�Ť���ӣ��ϼ¿��Ȥ��롣��

�ޤ��ǽ�ˡ����֣�����ӣ��ˤ����륨�ͥ륮���δ����ͤ�����Ƥߤ褦����

|

�������ġ��ʣ����� |

������Żҥ˥塼�ȥ�Τȥߥ塼�˥塼�ȥ�ΤΥ��ͥ륮���δ����ͤ��Ȥ��

�ŤǤ��뤳�Ȥ�ɽ���Ƥ��롣��

�ºݤΥ˥塼�ȥ�Τ˴ؤ��Ƥ�̤�Τ���ʬ��¿����

���Τ褦�ˤʤäƤ���Τ��ɤ����Ϥ狼�äƤ��ʤ�����

���ϥߥ�ȥ˥������֣�����ӣ��˺��Ѥ�����ȡ��ʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

���ᣰ�ʤ����ۤɤ�Ʊ���褦�ˡ����֣��ȣ��ϥ��ͥ륮����ͭ���֤ˤʤäƤ��롣��

�����������⣰�ξ��Ϥ����ξ��֤ϥ��ͥ륮����ͭ���֤ǤϤʤ�����

�ºݤΥ˥塼�ȥ�Τϡ����������Ǥʤ���ǽ�������뤽���Ǥ��롣��

�˥塼�ȥ�ΤˤϤ����鷺���������̤����뤳�Ȥ���ǧ����Ƥ��롣��

���Τ��ᡢ�˥塼�ȥ�Τξ��֤�¾�ξ��֤νŤ�碌�Ǥ����ǽ�������ꡢ

���ξ����⣰�ˤʤ�ȤΤ��ȤǤ��롣��

�����ơ����֣�����ӣ��ϥ��ͥ륮����ͭ���֤ǤϤʤ��ä��Τǡ�

���ͥ륮����ͭ���֤�õ�����Ȥ��ޤ�����ˤʤ롣��

����ϰ��̤ˤϸ�ͭ�͡���ͭ�٥��ȥ����ƹ�����гѲ���������˵��夹�뤬��

�����ǤϤ⤦������ñ�˥��ͥ륮����ͭ���֤�õ�����Ȥ��Ǥ��롣��

�ʣ����˼����о������顢����飲�Ĥμ���������ΤȰ�������Τ�

��ͭ���֤ˤʤäƤ��뤳�Ȥ���¬�Ǥ��롣��

���ʤ�����ʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

����飲�Ĥξ��֤��˦����ʥ������ץ饹�ˡ�����

�ʥ������ޥ��ʥ��ˤȤ������Ȥˤ��褦����

�����������֥٥��ȥ�ϵ��ʲ����ʤ���Фʤ�ʤ�����

���ʲ��ޤǹԤ��ȡ����ͥ륮����ͭ���֤Σ��ĤΥ٥��ȥ�ϰʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

�����֤δؿ��Ǥ�����֡æ��ʣ��ˡ���ͥ륮����ͭ���֤�Ȥä�ɽ���Ƥߤ褦����

���Υ٥��ȥ�ϡ����֣�����ӣ���Ȥäƽ����ʣ����˼��Τ褦��ɽ����Ƥ���Ȥ��롣��

����ϡ��ʲ��Τ褦�˽�ľ���롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

���Τ褦�ˡ����֦��ͥ륮����ͭ���֤�ɽ�����Ȥ���

�����η����ڤӦ����η����������

�����Ȥ������Ȥˤ��롣��

����Ū�ˤϰʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

���ʾ�ǥ��ͥ륮����ͭ���֤��ᡢ�����Ѳ�������֦��ͥ륮����ͭ���֤�ɽ��������

����ǽ����ϴ�λ�����Τǡ������ǥ������������Ѥ���

���֦��λ����Ѳ����ͻҤƤߤ褦����

�����ǥ����������˾��֦��ȥϥߥ�ȥ˥������������

�ʣ����˼���Ȥä���������Ȱʲ��Τ褦���������������롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

����Ϥ��줾����Ω������ʬ�������ʤΤǡ�

��ۤɤ�Ʊ���褦���ѿ�ʬΥˡ��ȤäƲ��Ȥ��Ǥ��롣��

��ϰʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

�����ʣ����˼���Ȥäƣ����ȣ�����ɽ���ȡ�

|

�������ġ��ʣ����� |

�Ȥʤ롣��������ϢΩ���ƣ����ʣ��˵ڤӣ����ʣ��ˤ����ȡ�

��̤ϰʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

��������ᣰ�Ǧ������֡ã��䡢���ʤ���Żҥ˥塼�ȥ�Τ��ä��Ȥ��褦����

����ȡ������ʣ��ˡᣱ�������ʣ��ˡᣰ�Ȥʤ�Τǡ�

�����ʣ����˼�����������Ⱦ��֡æ���λ����Ѳ����ͻҤ�

�ʲ��Τ褦�˵����롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

�����ܤ��飳���ܤη��ˤϥ����顼�θ�����Ȥä�����

���Τˣ�����Ȥ������ΰ��ҡʰ�����ҡˤ������äƤ��뤬��

����������ͤ��ä��Ȥ��ˣ��ˤʤäƤ��ޤ��Τǰ�̣��⤿�ʤ�

�ʤ��������櫓���̻��ϳؤǤ⥨�ͥ륮���δ��Ϥɤ��ˤȤäƤ��ɤ����Ȥˤ�

��ˡ���

��������ʪ��ʪ���ؤʤɤǰ�����Ҥ����˽��פʰ�̣����ľ��⤢��

(�������о������ˤ�)��

�����֦������֣�����ӣ��Ǥ����Ψ�������ᡢ�礭���褹�뤳�Ȥˤ��

���줾��γ�Ψ����Ƥߤ褦����

�ʣ����˼��Τ��줾�����ʬ���礭���μ������Ф褤�Τǡ�

���֣��Ǥ����Ψ����������֣��Ǥ����Ψ������Ȥ���ȡ�

��̤ϰʲ��Τ褦�ˤʤ롣��

|

�������ġ��ʣ����� |

���֤ˤ�äƿ�ư���������줿����

����Ͽ�����Ȱʲ��Τ褦�ˤʤäƤ��롣��

|

�������ġ��ʣ�� |

�֤��������֣������ʤ���Żҥ˥塼�ȥ�ΤǤ����Ψ�Ǥ��ꡢ

�Ф��������֣����ߥ塼�˥塼�ȥ�ΤǤ����Ψ�Ǥ��롣��

�����ϳ�Ψ�������ϻ��֤�ɽ���Ƥ���ʣ���ħ�Ȥ���ñ�̤���Ѥ����ˡ���

�Żҥ˥塼�ȥ�εڤӥߥ塼�˥塼�ȥ�Τ��ϤΥ��ͥ륮����ͭ���֤Ǥʤ��Ȥ���С�

�������ǥ˥塼�ȥ�Τμ��ब���ꤷ�Ƥ�����Ǥ�

���֤ˤ�ä��̤Υ˥塼�ȥ�Τ��Ѳ�������Ȥ������Ȥ�ɽ���Ƥ��롣��

�����ߡ��˥塼�ȥ�ο�ư�Ϥ��������ʾڵ�

���¤˵����äƤ��븽�ݤ��ȹͤ����Ƥ��롣��

�����ѡ����ߥ�����Ǥʤɤμ¸����ߤˤ�ꡢ����ʤ븦�椬�ʤ�Ǥ��롣

��������Ǥ��̻��ϳؤδ��ä˴ؤ���¿���Τ��Ȥä�����

�ޤȤ��ȡ��ޤ����֤ϥ٥��ȥ��ɽ���졢ʪ���̤ϱ黻�Ҥ�ɽ�����ΤǤ��ä�����

���֤ο��ϰ��̤ˤ�̵�¸Ĥ�����ͭ�¤Ǥ���ȶ���Ǥ�����ˤϴ��ܾ��֤�����

�ºݤ˾��֥٥��ȥ����ʬ��Ф����黻�Ҥ�����ɽ�����Ȥ��Ǥ��롣��

�����Ѳ���ͤ����硢�ޤ��ϥߥ�ȥ˥�����гѲ����ƥ��ͥ륮����ͭ���֤�

õ���������ǥ������������Ѥ��ƻ����Ѳ����ͻҤ뤳�Ȥˤʤ롣��

�����ᤫ��ϡ����������֤�ư����γ�ҤˤĤ��ư�������

���٤Ͼ��֤�ͭ�¸ĤǤϤʤ��Τǡ�����Τ褦�˹���η��˵��夷�ʤ�����

�����ǡ����ܾ��֤Ȥ���γ�Ҥΰ��֤����ֺ֡�ɸɽ���פ�Ȥ����Ȥˤʤ롣��

|

|